- 2024.09.13

- 9月9日は……

-

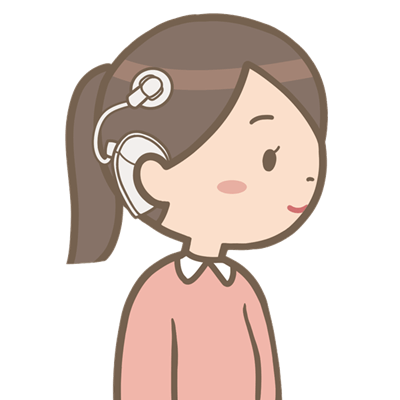

9月9日も耳に関係する「あるもの」の日です。それは「人工内耳」です。今回は、人工内耳についてお話いたします。

人工内耳とは、耳の中にある「蝸牛」という部分に電極(インプラント)を挿入し、蝸牛の代わりに音を電気信号に変換し、直接聴神経を刺激して脳へ電気信号を送る装置です。

人工内耳は、両側とも90デシベル以上の高度難聴で補聴器を使ってもきこえが不十分な人、何らかの理由があって補聴器が使用できない人が対象になります。日本では1985年から導入されて、手術する人の数は年々増えてきているそうです。

人工内耳では、従来の補聴器では対応出来ないような高度難聴の場合でも、ことばの音をきき取るチャンスが生まれますが、注意点があります。

・人工内耳を装用する手術は医療行為のため、それに対する合併症や費用の面等を、医師とよく相談する必要があります。

・人工内耳は手術後、すぐによくきこえ、会話ができるようになるのではありません。

→その人のきこえに合わせて『スピーチプロセッサ(※)』の調節(マッピング)や聞き取りの訓練が必要です。

(※)スピーチプロセッサ…サウンドプロセッサとも。体の外に着ける、マイクが拾った音を、デジタル信号に変換する装置。

・訓練をしても人工内耳で得られる聴力は、補聴器など他の多くの聴覚補助機器と同じ様に、「聴者と全く同じ」になるわけではなく、個人差もあるため、それに対する理解の促進や、補助的なテクノロジーの使用、情報保障の援助、手話などの視覚的なコミュニケーション手段、静かな場所の提供などの環境整備が必要になります。

また、全日本ろうあ連盟は2016年に「人工内耳に対する見解」を述べています。その中には、人工内耳そのものに対する見解の他、特に子供の人工内耳の装用に関して、

・医師や人工内耳を装用する児童の保護者へ、「きこえ」に関する理解と配慮について

・補聴器だけでなく人工内耳を装用する児童を含めた、きこえない・きこえにくい子供達に対する環境整備や支援について

・学校教育における日本語(読み書き)だけでなく、手話を獲得できる環境・場の保障の必要性について

・乳幼児の人工内耳装用に伴う、保護者に対する支援と一体になった自己決定権を保障する必要性について

が述べられています。参考資料のURLより全文がご覧になれますので、是非ご一読ください。

人工内耳も技術の進歩の一つであり、英知の結晶でもありますが、あくまで補聴器やその他の聴覚保補助機器等の中の「手段」の一つ、当事者が選ぶ「選択肢のうちの一つ」である事。そして、人工内耳の装用を選択した後のケアや、装用を選択しなかった人達への情報保障や支援が、同等に行われていく事が重要なのではないかと思います。

そのためには人工内耳だけでなく、きこえの仕組みや当事者の困りごとについて理解していく事がまず第一歩です。下記の参考資料もご参照の上、皆さんも一緒に学んでいきましょう。

【参考資料】

・『耳の不自由な人をよく知る本 ビジュアルブック∞障害のある人とともに生きる2』(大沼 直紀 監、障害のある人とともに生きる本 編集委員会 編著、公益財団法人 共用品推進機構 協力、2022年 P.42~43)

・『少数言語としての手話』(斎藤くるみ 著、東京大学出版会 2007年)

・全日本ろうあ連盟の人工内耳に対する見解 https://www.jfd.or.jp/2016/12/01/pid15873

・長崎県立ろう学校「みみより」きこえを助けるモノ~人工内耳~

http://www.news.ed.jp/rou/mimiyori/HA/CI.htm

・みみうち「補聴器や人工内耳の基礎知識」 | 長崎県立学校ホームページ

http://www2.news.ed.jp/bunrui/tokutei/soudan/76200soudan/76200mimiuchi/99936.html

・人工内耳について:より良い聞こえを得るために:日本光電